《中国乡村》杂志征文启事

时间:10月1日至12月31日结束

乡村孝星——表哥两口子(报告文学)

文/王秀东

年表哥的父亲去世了,享年85岁。

年表哥的母亲也去世了,享年89岁。

表哥按照当地习俗把双亲隆重安葬,让他们入土为安。

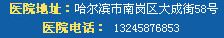

主人公李明峰

父母的相继离世,给表哥的心灵蒙上了阴影,在他的脑海掀起了波澜,痛苦像蛇一样缠绕在他心里好长时间。

还好,失落归失落,忧伤归忧伤,这种情感上的纠结,并没有过多影响表哥的生活和工作秩序,他很快调整了情绪,步入正常的生活轨道。

我知道,他之所以能有如此心态,因为不管从做儿女的角度讲,还是从孝道的层面上分析,表哥都问心无愧,对得起自己的良心。单从孝敬服侍父母这一点来看,他就没留丝毫遗憾,没有些许亏欠。因为他二十多年如一日,尽心尽力地照顾了病中的双亲,做了儿女应该做的一切。这种无微不至的孝行,足以让父母含笑九泉,让自己心安理得了。

可以说,表哥是个名副其实的孝子,因为对父母无微不至的关爱而赢得了口碑,在村里树起了良好的形象。

可以说,表哥是个成功人士,凭真本事打拼出一片天地,在博山的家具制造行业,站稳了脚跟,获得了信誉。

表哥是淄博市博山区夏家庄镇安上村人,叫李明峰,他与妻子孙兆花共同演绎了一个孝心故事,共同书写了一篇孝心文章。

表嫂也是安上人,是个普通的农村家庭妇女,她遵循着相夫教子,勤劳善良的古训,在家庭这个狭小的天地间,与丈夫一起奏响了“孝”的强音,丰富了“孝”的内涵。

表哥夫妇俩因为身体力行崇尚孝道,丰富加深了自身的修养,因为无怨无悔地孝敬父母,而获得人生的加速度,促进了企业的发展,助推了家庭航船破浪前进。

怀着对表哥表嫂的一种敬佩之情,近日采访了他们夫妇,探寻了他们美好的内心世界,重温了他们崇尚孝道、关爱老人的感人故事。

采访一开始,刚说明了采访主题,表哥就接上了话茬,他说:“孝敬父母、关爱老人是天经地义的事情,父母养了我们的小,我们就必须养他们的老,这里没有任何调和余地,为人子女者必须百分百做到。”是的,表哥说的没错,对待父母就应该这样。

俗话说久病床前无孝子!可是表哥夫妇却用自己的实际行动,给这句俗话注入进全新的内容,进行了彻底地改写。这不仅仅是意思上的完善,不仅仅是一种语法修辞上的更替,更是一种人性的闪光一种责任的敲定一种社会公德的树立。

采访中得知:表哥的父亲年突发脑血栓,倒在地上不省人事,后经多方治疗和康复训练,能勉强站立行走,但腿脚变得无力了,走路变得蹒跚了,后来又因小脑萎缩病情加重,人变得不知白昼,不知冷热,不知饥饱,不知脏净,不记得回家的路,不知道喜怒哀乐忧。

表哥的母亲67岁时患脑血栓,三次住院治疗后,稍有改善,但已大不如从前。随着年龄的增长,旧病连续复发两次,一次重似一次,到83岁时就卧床不起了,在床上整整躺了六年。

这六年里,表哥的母亲受尽了病痛的折磨,受够了偏瘫带来的痛苦,她呻吟过,悲哀过,呼喊过,斥责过,抱怨过,哭泣过。

疾病给父母造成的不便和伤害,表哥没有办法去解决,但是他却在一个“孝”字上大做文章,让父母得到心灵上的熨帖,得到身体上的安抚,让他们在绝望中依旧看到希望的曙光。

那些年,为了照顾服侍双亲,表哥夫妇受了多少累,吃了多少苦啊!

他们不像清闲人那样开心地谈笑尽情地玩耍毫无牵挂地逛商场遛弯儿,不像同龄人那样出去领略大自然的风光尽情地参加聚会慢慢品味相聚带来的快乐……

他们必须把照顾父母,当作头等大事来做,当作雷打不动的事情来做。

因为他们知道,唯有如此才能尽上做儿女的孝心才能了却做儿女的心愿才能做到问心无愧才能对得起天地良心。

采访中得知,父母因病住院时,夫妇俩没白没黑地看护照顾。观察病情,喂水喂饭,查看输液情况......无数次重复着这些程序,在一种无休止地往复运转中,渗透儿女孝的情愫。父母病情得到控制,出现好转后,他们更是细心呵护,周到之至。给父母捶捶腿,捏捏肩,揉揉背,给父母抻抻被角,拽拽床单,抬抬枕头,轻轻地问一声爸,小声地喊一声妈,耐心地问问二老:喝不喝水吃不吃饭,心里闷不闷,要不要打开收音机听上一段?为了照顾好病中的父母,表哥夫妇费了比平时多几倍的力,操了比平时多几倍的心,最终换来他们病情的稳定,换来他们较好的心态,换来他们满意的微笑。

”为了让久病的父母穿得舒适,住得舒服,表哥夫妇绞尽脑汁,想尽办法。他们把暖和朝阳的房子给父母住,把干净软和的衣服给父母穿,把父母睡的床铺了一层又一层,把父母屋里的家具擦了一遍又一遍,让外人来到屋里看不出丝毫邋遢与凌乱。他们打扫卫生不留死角,干活不留尾巴,当天的活当天干完,绝不拖到第二天。平素里,表哥负责给父母换洗褯子,表嫂负责给公婆拆洗衣服被褥,此外,他们还要干其他的家务活。

反正那二十多年里,表哥夫妇俩花在这上头的时间,付出在这上面的辛劳,无法估算。他们是在超负荷中驾驶着家庭这叶扁舟驶往幸福的彼岸,是在超极限的状态下,演绎着孝与爱的曲谱。

为了让父母喝得好些,吃得好些,表哥夫妇不厌其烦,耐心细致。

众所周知,最难伺候的是病人,最不好做的是病号饭,之所以如此说来,是因为遭受疾病折磨的患者情绪容易失控,容易出现情绪上的大起大落。他们因为身体和病情方面的原因,对食物的要求也比常人复杂得多。通常情况下的煎、炒、烹、炸食品,往往显得不合时宜了。为了让父母吃得可口吃得舒心,表哥夫妇变着法儿给他们做饭食,天天不重样,顿顿有新鲜。在保证食物软烂爽滑的前提下,尽量搭配合理,营养均衡。有时是香油葱花面,有时是西红柿蛋汤面,有时是水饺,有时是馄饨,有时是香糯的红枣饭,有时是色香味俱佳的汆肉丸、炒肉片、油焖大虾、三鲜豆腐箱……凡是拿钱能买到的食材,表哥夫妇都会想尽办法买来做给父母吃,都会把饭菜端到父母跟前,一口一口喂他们吃。

为了不让长年卧病在床的母亲长褥疮,表哥夫妇按时给母亲翻身、擦澡、揉捏、按压,尽量避免肌肉萎缩。为了不让患上老年痴呆病,变得意识混沌,记忆力丧失的父亲走失而出现意外,他们时刻观察着父亲的行动,特地买了个仪器——“丢不了”给父亲戴在手上,还叮嘱左邻右舍帮着照看,一旦发现父亲走远,马上打的出去寻找。

那些年里,表哥夫妇承受了太多的心理压力,忍受了太多的委屈和误会,可是他们都默默接受下来,用时间这剂良药,疗好各自心里的伤痛,撑到了最后,笑到了最后……

审阅:刘俊鹰

简评:主人公夫妇几十年如一日,在生活照顾,病患治疗,精神抚慰方面尽心尽力,以普通人的爱心演绎着尊老敬老爱老的传统美德,值得宣扬。

作者简介:王秀东,山东省淄博市博山区城东街道安上村人,现为山东省作协会员、山东省散文学会会员、博山作协理事、经纬文化签约作家、淄博民俗文化微刊签约作家,专门从事散文、报告文学、小说的创作,近年来多次荣获省市区级文学征文奖,已出版散文集两部,独自撰写了《安上村志略》、《安上村志》以及博山区《城西街道办事处志略》,与文友合著了《博山石迹》一书,在省、市、区级报刊杂志刊登稿件二百余篇,散文《梦里找娘千百度》入选年中国当代散文精选篇卷。

向上滑动阅览(如有遗漏请联系后台修改)

中国乡村杂志社中乡美编辑部

北京总社

总顾问:靳晋孙善奎徐静钱国樑杨春琦郑一民

名家顾问:李学李采曲铁城

秘书长:万谦卓钇辰

名家策划:王志强

专家策划:许秋来

特邀中国乡村规划研究员:李军超

社长:徐秀(柳丝青青)

中乡美平台

顾问:贾笠白云涛任峰胡燕刘传启陈荣来张永成

总编:徐秀(柳丝青青)

总编助理兼平台管理:赵一

平台策划:许秋来

栏目主编:严景新狄薇薇黄隆旆刘俊鹰