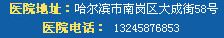

(电影《东京物语》)

《良宵》是音乐家刘天华年除夕夜即兴创作的二胡独奏曲,表达与友人欢叙守岁、共度良宵的愉悦心情。但这首曲越是喜庆,独自演奏场景里,越显孤悲。当然这与人的心境有着莫大关系。或许在空旷无人街道上,沐雨昂首阔步时,也能听出淋漓尽致的潇洒来。

这篇文章标题是《良宵》二胡独奏给我的感受,也总是回忆起少年时光里,舅爹独自在堂屋拉二胡,久远的画面。

(注:老家关于长辈的称呼,舅爹是外公,舅奶是外婆,姑奶是外公的妹妹。)1

最近一次见到舅爹,还是在大舅发的视频里。他胸前挂着50年老党员纪念徽章,咯咯傻笑着,如同小朋友得到小红花表彰后的反应,被家人围着团团地称赞,自豪、稚气、羞涩。当然,仔细看画面里,他的头发已经几近全白,塌陷的皮肤,混浊的眼眸,嘴角的垂涎,不禁让人慨叹,岁月偷走一个人的华年,如此得心应手却又不动声色,肉眼可见的迅速苍老是那么无能为力。不能一直生活在一起的人,对他们的记忆颇有跳跃感。上一幕舅爹还在拉二胡,英姿风发,下一幕就变得华发丛生。2

去年9月份在老家待了将近一月。我爸妈总是提醒我去看望舅爹和小姑奶,我爸总说,做人要学会感恩,你小时候的成长很依仗他们。他这种教条式的发言,我大抵并没有当回事,大多时候,也沦于形式的探望。在舅奶离世之后,我很少去那边。原因有二,其一是舅奶离开的突然,我内心没办法去面对一个家族的分崩离析,其二是舅爹在鳏居后,迅速和一不讲道理的老婆子纠缠,扰乱家庭秩序,寒却亲人心。3

在葡萄即将化为露水的秋令去看望舅爹,再次见他,完全想象不到,他在舅奶离世后的一年里,总是坐在我家沙发上大哭的模样。常年相伴的两个人,怨怼了一辈子,一个的离开,另一个忽然就像个孤儿。他总是念叨着我妈妈童年的事,说着说着,眼泪就哗哗往外淌。(电影《东京物语》)那时候,我不能理解为何会瞬间脆弱如此。直到我前段时间偶然看到豆瓣上一个人感叹中年女人,子女成年,丈夫忽然离世之后选择吞农药的事。我才庆幸舅爹能哭、能诉苦、能折腾,至少这种情绪的释放能减轻内心压抑的悲痛。再次探望舅爹,他已是疾病缠身,每日依靠药物维系,记忆模糊,已经开始识不清人,我妈说,舅爹的小脑开始萎缩,但具体病因我没细问,据说是年轻时被墙体砸伤留下的后遗症。舅爹说话已经支吾不清,嘴巴歪斜着,吃东西时口水不止,需要不停地用纸巾擦拭。但他看到我的时候,还是那句很熟悉的话:歇影纸,来了哇(小颖子,来了啊)。我确实已经辨不清他的发音,但我妈在反复指着我问他:这是谁呀,他能一遍遍地回答出,歇影纸(小颖子)。我别过身去,泪流满面。4

看望小姑奶后,我和爸妈、舅爹,就到表姨家的葡萄园参观。城市里长大,从未见过十几亩的葡萄园,我完全是出于好奇的心理,对于蹭葡萄吃,这也是情理之中意料之外的事。田园牧歌式的生活,真不是如我们想象中的那样惬意,看到表姨夫满头白发,比起真实年龄至少苍老十岁,不禁感慨,有钱人的农庄是种着玩的,真正依靠种植为生的农人都是用汗水和青春在浇灌果实,如果恰逢一场多雨的季节,果蔬受虫害、霉烂,都是非常焦心的事。现实生活的艰辛,并不是故事中那样轻描淡写的诗和远方。表姨夫和我爸妈话家常,舅爹在一旁傻笑不说话,我妈时不时念叨着,你看他笑得,也不知道高兴着啥。舅爹的世界,已经变得如孩童般简单,却也很孤单,我们能做的不过是凭各自的想法去揣测他的世界。然而,我们能做的并不多,他要的也不多。5

和舅爹一起用了晚饭后,我们才准备离开。我爸帮他冲了澡,换上干净的衣服,我妈送他到西屋,让他早点休息,然后和他说,我们要回去了。他扶着西屋的门框看着我妈,我妈三步两回头看他,劝他进屋子里,外边冷。他含糊不清地说着话,你走汗~你走汗(你走吧的意思)。我们到了大门外,发现他已经跟了出来。乡下的夜晚,没有路灯,所以黑黢黢的难以辨识人影。还是如我少时那样,他执意要送我们到马路边,看着我们上车才罢休。大概所有的送别里,更多的都是父母望着子女离开的背影。6

龙应台在《目送》里写道:“所谓父女母子一场,只不过意味着,你和他的缘分就是今生今世不断地在目送他的背影渐行渐远。你站在小路的这一端,看着他逐渐消失在小路转弯的地方,而且,他用背影默默告诉你:不必追。”父母与子女是空间与心理上必然分离的个体,另一半也有离开的一天,所以人的一生本质上都要归于独自与孤独对抗,有些人寄情于物,有些人寄情于人,各种各样的摆脱无聊与孤独的方式。分离、衰老、死亡,是必然的过程,所以没必要迫切走完一生,趁年轻多圆满此生心愿,也是向死而生的另一种诠释,尽管无论怎样的选择都会有遗憾事,但至少要让自己多点开心。(电影《东京物语》)柒渡潮一块也是爱(?????)??